国産アルミホイールの歴史をひも解いてみた (パートII)

■遠州軽合金

![wheel_pic1_1221[1]](http://www.kyusha.net/wp-content/uploads/2014/10/wheel_pic1_12211.jpg) 創業者の鈴木健次は零戦で有名な中島飛行機の浜松工場のアルミ鋳造技術者だった。終戦後、GHQ指令により飛行機製造は禁止され、中島飛行機は消滅。ゆたんぽなどの日用アルミ製品製造に転身していたが、ちょうどこのころ湯たんぽの製造技術を使ってガソリンタンクができないかと考えていた本田宗一郎の目にとまる。2輪用のアルミ部品製造を開始し、当初は成功を収めるが昭和40年には経営的に苦しい状況に陥っていた。そんなおり、取引先の米国系商社マンから、アメリカでアルミホイールが大ヒットしていて飛ぶように売れていること、製造できるメーカを探していることを聞きつける。アメリカでは1963年に不滅のド定番ホイールがほぼ一斉に発売され、マッスルカーブームとも相まって大ヒットとなっていた。

創業者の鈴木健次は零戦で有名な中島飛行機の浜松工場のアルミ鋳造技術者だった。終戦後、GHQ指令により飛行機製造は禁止され、中島飛行機は消滅。ゆたんぽなどの日用アルミ製品製造に転身していたが、ちょうどこのころ湯たんぽの製造技術を使ってガソリンタンクができないかと考えていた本田宗一郎の目にとまる。2輪用のアルミ部品製造を開始し、当初は成功を収めるが昭和40年には経営的に苦しい状況に陥っていた。そんなおり、取引先の米国系商社マンから、アメリカでアルミホイールが大ヒットしていて飛ぶように売れていること、製造できるメーカを探していることを聞きつける。アメリカでは1963年に不滅のド定番ホイールがほぼ一斉に発売され、マッスルカーブームとも相まって大ヒットとなっていた。

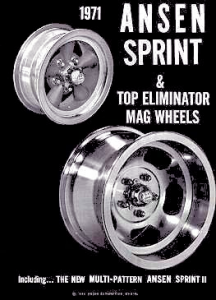

American Racing EquipmentからはTorque Thrust、ANSEN AutomotiveからSprint、そしてBell Auto PartsからはCragar S/Sがほぼ同じ時期に発売された。ヒット商品のお約束通り、大小の業者がこのブームにあやかろうと、同じスタイル(要するにコピー)のホイールをリリースし、それがまたより幅広い層(一般層)に広がっていくという循環により、市場は大変な活況を呈していた。

昭和41年、鈴木は早速試作に着手、翌年には正式な採用が決まり、量産化、輸出が開始された。 (このビジネスは大成功となり昭和45年1970には年間3万本を輸出するまでの規模に拡大し、昭和59年(1984年)現地法人設立、翌年の現地生産開始という本格的な北米進出につながっていく。)

![]()

![]()

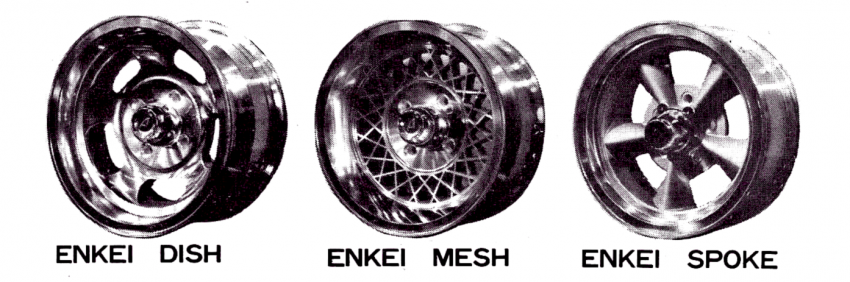

そして、昭和43年いよいよ国内でも販売が開始された。当初はカー用品を扱うヤマコのチャネルでシルバースターというブランドで発売されたが、同年7月からはエンケイブランドでの販売も開始された。アンセン・スプリント タイプのディッシュ、アメリカンレーシング・トルクスラスト タイプのスポークに加え、翌年にはこれにメッシュが加わった。ここまでの経緯でお気づきの方もいるだろう。 どうしてほとんどの国産車が4穴の中であえて5穴のスポークホイールがラインナップされたのか?それは北米輸出モデル(北米はほとんどが5穴)を国内向けにリリースしたためだったのだ。(ディッシュやメッシュはセンタのサークル部分のドリルピッチを変えれば容易にボルトパターンを変更できたが、スポークはスポークデザイン自身を変えないと変更できず、それには専用の別の鋳型を新たに作らなければならなかった。)

周知の通り、これらのホイールはデザインにおいても、品質においてもその後の国産アルミホイールのデファクトとなっていく。70年以降はメッシュタイプなどを中心にあらゆるスタイルのホイールをカバーし、国内外の主要自動車メーカへのOEM供給からF1へのホイール供給まで手がける世界のトップブランドへの飛躍を遂げていった。

さて、エンケイが輸出したホイールに関連して、アメリカのホットロッダー達のスレッドで話題になっているビンテージホイールがあったので紹介させていただく。無数にあるトルクスラストのコピーブランドの中にAPPLIANCEというのがあるのだが、このホイールの裏にはJAPANの刻印がある。そして、コピー品なのにクオリティがやけに良い。知っているコピーもんの中ではずば抜けてるし、下手したら本物よりいいかも?と話題に。すると、昔そのAPPLIANCEにいたという人物がスレッドに入ってきて ”そりゃそうだよ。エンケイがアメリカに進出するまえに作ってたホイールだもん。進出前の腕試しだったんじゃね?” とたねあかし。一同納得。

■RSワタナベ

昭和43年の春、エンケイのホイールが国内で販売開始されたほぼ同じ時期、もうひとつ別のアルミホイールが販売を開始していた。ザラザラとした鋳肌の砂地もそのままに、ひたすら機能美に徹した8本スポークはガンメタに塗装されるかあるいは鋳物そのままのベアで購入することができた。ピッチやPCDもきめ細かく指定することができ、明らかにレースユースを念頭においたそのデザインは、その印象どおり、多数のレース車両作成とレース参加経験から導かれたモノだった。翌年には純レース用ホイールとして本物のマグネシウムホイールを販売したり、自社の鋳造工場を有し独自の工程管理を行うなどコダワリを貫いてきたRSワタナベの8スポーク。

昭和51年には8本スポークのいさましいイメージもそのままの4本スポークや5本スポーク(5穴)もリリースされた。が、これはさすがにマニアックに過ぎたか、今では入手困難(めちゃほしいっす!)。そして80年代、走り屋と呼ばれ、夜中峠道をしゅるしゅるいわせながら走り回っていた人たちはみんなこの8本スポークを履いたのだった。逆にいうと、この8本スポークを履くと、どんなクルマでも硬派な走り屋っぽく見えてしまう魔法のホイールだった。

かようにレースイメージの強いいさましいブランドでレース用スポーク一筋かと思いきや、80年代にはメッシュタイプやディスクタイプのホイールを販売したこともあった。(おっとっと)。ところでワタナベのロゴマークは三羽の鶴をかたどったもので、和をモチーフにしたクールなデザインだなと思ってたら、これはワタナベ本社のある鶴見(鶴三)にちなんだ(ダジャレともいう)デザインなのだそうだ。おちゃめ。

今となってはレアな8スポーク以外のワタナベ。FALCON TURBO (Left) RACING (Right)

■スピードスター

![20134205759CxjIw[1]](http://www.kyusha.net/wp-content/uploads/2014/10/20134205759CxjIw1-300x300.jpg) 創業者濱田政信自身のレース経験やニーズから開発されたという点ではワタナベやハヤシなどのサーキット由来のホイールと共通なのだが、スピードスターがすごいのはそのずば抜けたオリジナリティだった。デザイン、構造、そして製造工法いずれも独自の着想に基づき開発され昭和46年(1971)5月から販売された。鍋の製造工法に着想を得て、1ピースが基本の時代に3ピース構造のスピードスターマークI、マークIIを立て続けに発売。その後もシリーズ化、圧倒的な軽さとコストパフォーマンスを誇り、サーキットを席巻した。その後も積極的なレース参戦によるデータ蓄積と開発へのフィードバックによりシリーズは進化を続け90年代には半溶解鍛造という独自工法での鍛造ホイールの量産に成功している。初代のスピードスターシリーズはそういったレーサーエッジのイメージもあってか、サーキットの外でレーシング(ただし漢字表記になる場合が多い)を名乗るヤング達にも人気を博した。人気ホイールの宿命として、無数のコピーキャットが群がり、そこから”スーパースター”が生まれたりもしていた(リスペクトもほどほどに)。冗談抜きで70年代後半から80年代にかけてのホイールデザインに大きな影響を与えた。2005年、倒産により一時販売が途絶えたが、総合パーツメーカのタナベが買収しスピードスター、SSRなどのブランドのままに製造・販売が継承・再開されている。

創業者濱田政信自身のレース経験やニーズから開発されたという点ではワタナベやハヤシなどのサーキット由来のホイールと共通なのだが、スピードスターがすごいのはそのずば抜けたオリジナリティだった。デザイン、構造、そして製造工法いずれも独自の着想に基づき開発され昭和46年(1971)5月から販売された。鍋の製造工法に着想を得て、1ピースが基本の時代に3ピース構造のスピードスターマークI、マークIIを立て続けに発売。その後もシリーズ化、圧倒的な軽さとコストパフォーマンスを誇り、サーキットを席巻した。その後も積極的なレース参戦によるデータ蓄積と開発へのフィードバックによりシリーズは進化を続け90年代には半溶解鍛造という独自工法での鍛造ホイールの量産に成功している。初代のスピードスターシリーズはそういったレーサーエッジのイメージもあってか、サーキットの外でレーシング(ただし漢字表記になる場合が多い)を名乗るヤング達にも人気を博した。人気ホイールの宿命として、無数のコピーキャットが群がり、そこから”スーパースター”が生まれたりもしていた(リスペクトもほどほどに)。冗談抜きで70年代後半から80年代にかけてのホイールデザインに大きな影響を与えた。2005年、倒産により一時販売が途絶えたが、総合パーツメーカのタナベが買収しスピードスター、SSRなどのブランドのままに製造・販売が継承・再開されている。

スピードスターの2ピース、3ピース構造はセンターのディスクでデザインのバリエーションをつけやすいためか、70年代後半には本家もかすむ勢いで有名無名、大小様々なブランドが追従。ホイールボナンザの幕開けを告げた。

■ハヤシレーシング

創業者の林将一は60年代から本格的なレースマシン・フォーミュラーカーの開発を手がけ、69年の日本グランプリに向けて製作したマシン(カーマンアパッチ)のために専用のアルミホイールを開発。これをストリート向けにリファインして73年、ハヤシストリートとして発売した。その後も本格的なレースカーのコンストラクションを本業とし、日本のレース界の人材育成・振興に貢献してきたがレースカー開発事業は1985年に東京R&Dに売却された(ホイールの販売は継続)。ハヤシストリートはそのデザインが黄金期の国産ロードバイクのキャストホイールを彷彿とさせるとこがあるせいか、なんというか乗っている人もクルマも、少しトッぽくて、言ってみれば先輩のケンメリが履いていそうなホイールだった。

創業者の林将一は60年代から本格的なレースマシン・フォーミュラーカーの開発を手がけ、69年の日本グランプリに向けて製作したマシン(カーマンアパッチ)のために専用のアルミホイールを開発。これをストリート向けにリファインして73年、ハヤシストリートとして発売した。その後も本格的なレースカーのコンストラクションを本業とし、日本のレース界の人材育成・振興に貢献してきたがレースカー開発事業は1985年に東京R&Dに売却された(ホイールの販売は継続)。ハヤシストリートはそのデザインが黄金期の国産ロードバイクのキャストホイールを彷彿とさせるとこがあるせいか、なんというか乗っている人もクルマも、少しトッぽくて、言ってみれば先輩のケンメリが履いていそうなホイールだった。

この辺のイメージはハヤシレーシングのレース活動、デザインに加えて、弥生とかHARTなどのちょっとカルトな麗心愚系ホイールとの血縁関係から来ているのではないかと思う。1981年、ヤングなオートをフューチャーした極めて明確なメッセージとポリシーをもった雑誌が創刊された。この雑誌を中心にテクノプロジェクトという販売元からTRV、弥生、ファントムといったホイールが発売されたが、当時はそれほど売れず、数年で廃盤となった。

この辺のイメージはハヤシレーシングのレース活動、デザインに加えて、弥生とかHARTなどのちょっとカルトな麗心愚系ホイールとの血縁関係から来ているのではないかと思う。1981年、ヤングなオートをフューチャーした極めて明確なメッセージとポリシーをもった雑誌が創刊された。この雑誌を中心にテクノプロジェクトという販売元からTRV、弥生、ファントムといったホイールが発売されたが、当時はそれほど売れず、数年で廃盤となった。

近年、伝統を重んずる団体(チームともいう)を中心にヤングなオートを忠実に再現し、その様式を文化として再評価する動きが活発化すると、その中でこれらのインディーズ系ホイール、中でもナショナリズムをくすぐるネーミングとデザインの弥生への人気がそのミステリー性とあいまって急上昇し、流通数の少なさから中古品相場が急騰した。製造を請け負っていたハヤシレーシングから再販されたことで相場は沈静化?したけれど、近年再評価されたホイールの典型例。TECHNOやHARTといったカルトホイールもほぼこれと同じパターンでインディーズ系?の販売ブランドから発売され、ハヤシレーシングが製造を請け負って一時期販売されていた。見るからに重量感のあるワンピースとインディーズブランドの醸し出すカルト性という点で、シャドー、ビルボなどとともに独特のハードコアなジャンルを形成している。

近年、弥生のデザイナーだった凡十郎さんが当時のいきさつについて興味深い回想を語っている。曰く、弥生のデザインはテクノレーシングというチームからの依頼で、弥生というのはそのチームリーダの奥さんの名前だったそうな。なるほど、それで弥生いのちなのか。

で、ホイールはそんなに売れなかったけど、ステッカーはやたら売れたとも。確かに、あの赤いステッカーと加工鉄チンは街道レーサーを自任するヤング達のアイコンだった気がする。(ってホイール弥生じゃねーのかよ!)

そして、ホイールボナンザが始まった

こうして老舗ブランドのホイールが60年代末から70年ごろにかけて大ヒットすると、OEMメーカ、タイヤメーカ、自動車メーカといった大資本から、インディーズ系、カルト系企画ブランドまで、有象無象がこのブームにあやかるべくアルミホイールの販売に乗り出した。さらなる経済成長やバブルにつながっていく高級志向とも相まって、70年代後半から80年代前半の自動車雑誌の広告欄はこうした追従ブランドの製品とビビッドなキャッチコピーでを埋め尽くされることになった。そんなブームの渦中で、大真面目で考え出され、生み出され、そして消えていったブランドや迷キャッチコピーや企画広告を今あらためて見直してみると、これまたとても味わい深く、なぜか元気と勇気が湧いてくる。機会があれば、そのあたりについてもまとめてみたいけれど、何分爆発的に品種が増えている上に、謎めいたブランドも多くて、どこから手をつけていいやら。

]]>The Pioneers of Japanese Domestic and After-market Wheels

国産アルミホイールの歴史をひも解いてみた

なんだかんだいって、車の中で最も重要なパーツはホイールだと考えている人は多い。極端なケースでは履きたいホイールがあって、それに合う車を探して選ぶ人さえいる。人間で言えば靴のようなもので、うわものをどんなに決めても、中身がどんなに偉かろうが、そこんとこでやっちまっていると全て台無しに。。。ホイールとそれに合わせるタイヤサイズやフェンダーとのギャップのキメかたで、オーナのスタイル、コダワリの深さ(浅さ)、価値観までも伝わってしまうと言う恐ろしいパーツだ。チョイス次第ではクルマとそのオーナのキャラまでも全く違って見えてきてしまう決定的なパーツ、ホイール。それを逆手にとって、ミーティングの内容やその時の気分でホイールを付け替えて楽しむ、という強者もいる。そういう人どうしの会話になると、逆にアリだ、とか、一周半回って今は無しだ、とかもうよく意味のわからない、尽きることのないホイール論争が続くのだ。そんな、コアなオーナ達を熱くさせるホイールについて調べてみたら、いろいろと面白いエピソードと世界がかいま見えてきた。ひとつのホイールを選んで履いた姿に、そのホイールの歴史やストーリまでも重ね合わせて見ることで、その佇まいはさらに深みをましていく。旧車を趣味とすることの面白さはと深さは、そんなところにもあるんじゃないかと改めて思う。

我が家にマイカーがやってきた

昭和40年代、日本列島は高度経済成長に湧いていた。東海道新幹線開通、東京オリンピック、大阪万博、気がつけば昭和43年にはドイツを抜いてGNP世界第二位となり、いわゆる平凡な中流家庭にも”豊かさ”をわかりやすくカタチにした製品がいきわたりつつあった。中でもこの時期に爆発的な普及をみたのがマイカーとカラーテレビだった。それは生活を便利にしたのはもちろん、衣食住足りた日本国民に、そのさらに先に広がっている”すばらしき”世界があること、つまり娯楽、そしてさらなる贅沢の追求という新たな欲望を喚起したのだった。 その欲望を具現化するかのように昭和40年、東京モーターショウではトヨタ2000GTのプロトがツイッギー付きでお披露目された。42年から本当に販売が始まり翌々年までにはハコスカGTRやフェアレディZ(S30)も発売された。やがてヒーロー達にふさわしいステージも用意される。同年には東名高速が全線開通、鈴鹿サーキットが昭和37年、富士スピードウェイも昭和41年オープンをむかえる。鈴鹿では早速、戦後初めてとなる自動車レース、第一回日本グランプリが開催され、20万を超える観衆がつめかけたりしていた。環八沿いには自動車用品を扱うカーショップが次々にオープンした。クルマを娯楽の対象として、あるいはステータスやスタイルの表現手段として楽しむ時代の幕開けだった。

国産アルミホイール誕生前夜

昭和38年(1963年)の第一回日本グランプリ開催の時点では、まだ国内でアルミホイールを製造できる者はなかった。ワークスのレース車両でさえ、スチールホイールをカットして円筒を溶接してワイド化したいわゆる加工ホイールで戦っていた。この技術を今に伝承する鎌ケ谷ワイドホイールのみならず、当時はレース用ホイールの定番として流行。東名自動車(現東名パワード)の最初の製品も加工ホイールだったという。この流れにのり、TOPYや中央精機といった純正OEMメーカーがアフターマーケット用に最初から太リム幅のスチールホイールやメッキホイールを供給しはじめ人気を博した。(そう、ワイド鉄チンの中には加工モノではなくてTOPY純正?のものもあるんです!!)中央精機のメッキホイールはエルスターと名付けられ、パラマウント・WEDSから販売された。ワイドホイールやメッキホイールはアルミホイールの普及後も価格が低かったことから並行して存在したが、70年代後半には姿を消していった。エルスターのヒットはレース需要だけではないアクセサリとしてのカスタムホイール需要の高まり、つまりドレスアップパーツとしてのアルミホイール需要のポテンシャルを示していた。量産アルミホイール登場の機は熟していた。

黒船来航

第一回日本グランプリでは海外の本格的なレースカー10数台が招待参加した。走行はエクシビジョンに近いものだったが、その足元と固めていた専用マグネシウムホイールに国内レース関係者はカルチャーショックを受ける。資金力とコネのあるレースチームは輸入規制をかわして高価な輸入ホイールを手に入れ、誇らしげに装着するようになった。ワークス系では中央精機がホンダに、神戸製鋼が日産にレース用のマグネシウムホイールを試作・製作し、製鋼はトヨタ2000GTの純正マグネシウムホイールも製作した。プライベートのコンストラクタのなかにも、独自にアルミやマグネシウムホイールの開発をすすめる者が現れた。林将一(ハヤシレーシング)、渡辺俊之(RSワタナベ)、濱田政信(スピードスター)、田中弘(ヒーローズレーシング)、後にアルミホイールの老舗ブランドとなるこれらコンストラクタ達が昭和43年(1968)前後までにはレース用のアルミホイール製作に成功していた。しかし、国内で初めてアルミホイールの製造に成功したのは、ここに挙げたコンストラクターでもないし、資金力にものを言わせたメーカー・ワークス系でもなかった。その企業は静岡にあり、それまではレースとも自動車とも無縁で、二輪用アルミ部品をホンダやヤマハに納めていた。正式な会社名は遠州軽金属といったが、地元や関係者は省略してこう呼んでいた

エンケイ。

ホイールメーカとなることを運命づけられていたかのようなこの愛称は後に同社の正式社名となる。(パートIIに続く)

]]>